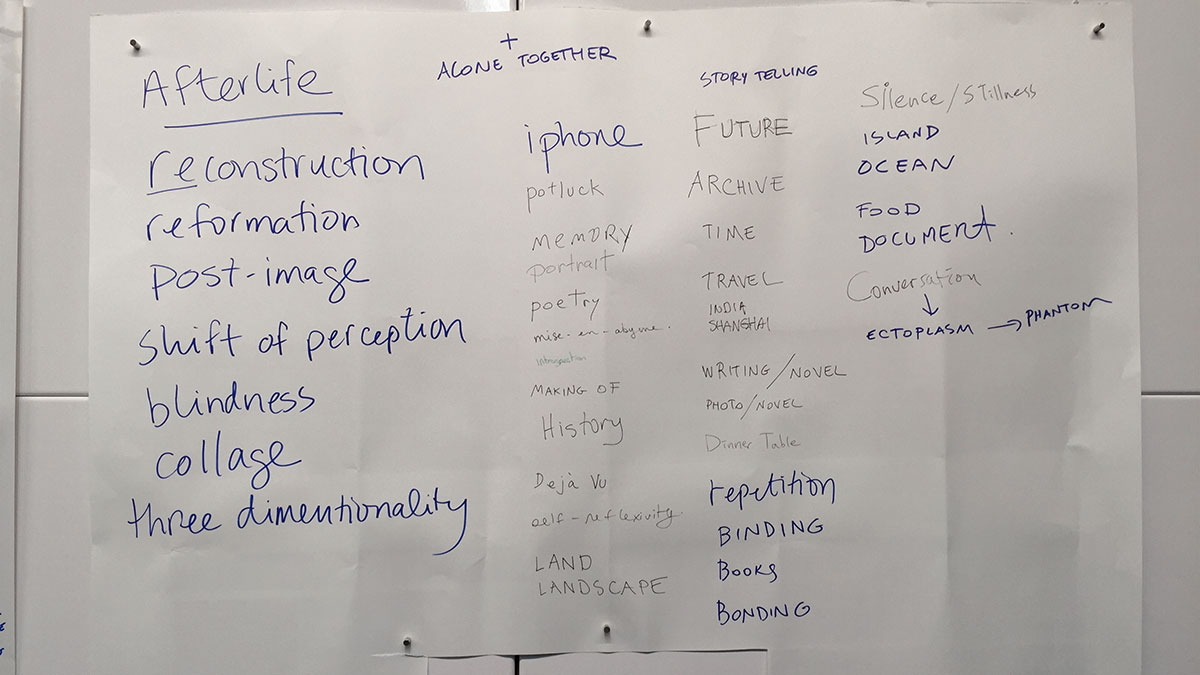

LEXICON

Ce lexique se veut un guide pratique du collectif Outre-vie. On a demandé aux membres du groupe de revisiter quelques- uns des mots ayant émergé de leur pratique collaborative. La liste qui suit est caractérisée par la singularité et la fragmentation — le lexique s’apparente à une dérive et condense les réponses de plusieurs membres en reflétant leurs affinités et des évocations propres au collectif. Les voix ainsi rassemblées esquissent une liste à partir d’une autre, plus vaste, qu’a utilisée le groupe pour réaliser ses projets d’archivage. La signification du terme outre-vie y surgit de façon contingente et dialogique, dans l’enchevêtrement de ces pratiques où l’on raconte des histoires par les images.

A CONCEPTUAL LEXICON

This conceptual cartography is a short-hand guide to the Afterlife group. Here, group members have been asked to revisit and revive some of the tropes that have emerged from their collaborative practices. The resulting abecedary is fragmentary and multiple; each term condenses the responses of multiple members, tracing select affinities and allusions. The voices layered in these keywords elucidate part of a larger, shifting lexicon of concepts that organize the group’s collective activities. Each term operates as a kind of drift—or derive. The meaning of afterlife emerges from this tangentially, dialogically, in and through intertwined practices of telling stories with images.

CORNEILLES

J’ai passé beaucoup de temps à observer et à filmer ces oiseaux à partir de la terrasse sur le toit à Mumbai. Bicolores, gris et noirs, ils étaient partout. Particulièrement gré- gaires, les corneilles ont leur propre langage : doux, complexe, râpeux. On les traite en parias, peut-être parce que ce sont des ramasseuses qui se nourrissent des déchets dans la ville, un peu comme le chiffonnier chez Baudelaire et chez Benjamin. Parfois, je les apercevais alors qu’elles étaient en train de cher- cher dans les rues des détritus à cueillir et à réutiliser.

Comme le dit Baudelaire dans son texte sur le chiffonnier: «Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le cata- logue, il collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnau m des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent; il ramasse, comme un avare un trésor, les ordures qui, rema chées par la divinité de l’Industrie, deviendront des objets d’utilité ou de jouissance. »

Comme nous, les corneilles s’intéressent à la valeur inhérente des détritus. Capables de reconnaître un visage humain, elles ont une mémoire prodigieuse. Les corneilles forment des com- munautés. Mais elles peuvent faire peur aussi. Certains voient la corneille comme un mauvais présage : elle « apporte » la mort, ou la provoque, ou quelque chose du genre. En anglais, on dit « a murder of crows » pour désigner une troupe de corneilles.

Les corneilles nous observent en tout temps. Donnez-leur ce qu’elles veulent.

DISTANCE

Ce qui mesure d’où nous venons. Un jour, assis ensemble à regarder le fleuve, nous avons parlé de nos lieux de naissance: Tainan, Moncton, Lachine, Québec, Londres, Slovenj Gradec, Daegu, Shawville. Aujourd’hui, nous vivons tous ici, à Montréal, au Québec. Notre travail tisse sans cesse des liens entre des lieux éloignés les uns des autres, mais il faut toujours garder ses distances.

Un après-midi, nous avons fait une halte au bord du fleuve. Dix d’entre nous sont descendus de voiture et se sont mis à déam- buler sur le littoral. Il était impossible d’accéder à l’eau, car la marée était basse. Nous déambulions, exécutant une sorte de chorégraphie nébuleuse, photographiant la mer et les autres membres du groupe, chacun traçant sa propre géographie du lieu. Je me souviens de cette solitude. En même temps, je ressentais la présence des autres. Nous formions un archipel en mouvement. De cette expérience a émergé l’idée d’être seuls ensemble, une sorte de métaphore renvoyant à notre façon de travailler collectivement.

À quoi ressemble cette distance? S’agit-il d’une question simple ?

Dans A Field Guide to Getting Lost, Rebecca Solnit s’exprime ainsi : « Depuis plusieurs années, je m’émeus à la vue de cette bande bleue à la lointaine limite du visible, cette couleur des horizons, des chaînes montagneuses éloignées, de tout ce qui est loin des yeux. La couleur de cette distance est celle d’un sentiment, celle de l’isolement et du désir, celle de là-bas lors- qu’on le voit d’ici, celle du lieu où l’on ne se trouve pas. C’est aussi la couleur du lieu auquel on ne pourra jamais accéder. Car le bleu n’est pas tant ce lieu lointain à l’horizon, mais plutôt la distance atmosphérique entre nous et les montagnes.»

ECTOPLASME

La substance qui jaillit de la bouche du médium dans les photographies des spiritistes du XIXe siècle. Sur ces images, l’ectoplasme semble plus concret que le médium, qui, quant à lui, demeure une sorte de fantôme. L’ectoplasme est un fil conducteur, un liquide, comme la mer, une aurore boréale enflammant le ciel, faisant voir son zénith en un nuage phosphorescent, spectaculaire. Il s’agit d’une

forme embryonnaire : une sorte de force dynamique en devenir — comme un horizon qu’on n’aurait pu imaginer. C’est la conver- gence qui crée la forme.

L’ectoplasme, c’est ce qui survole la table de la salle à manger quand nos idées prennent leur envol. C’est ce qui se produit dans le mouvement d’une discussion. On fait exister les choses en les nommant. L’ectoplasme est aussi une façon de nommer ce qui se manifeste lorsque nous sommes ensemble.

FANTÔME

Ce n’est pas une histoire de fantômes ! (Le fantôme relève de l’idéologie.)

FUTUR

Je m’imagine souvent le pire des scénarios. Puis je l’évite. Le fait qu’on n’arrive pas à se figurer une situation ne veut pas dire qu’elle ne se produira pas. Non, je ne m’intéresse pas au futur. Je ne m’intéresse même pas au présent.

Avant, je parlais souvent du passé. Je prenais des photos comme pour contenir et conserver les choses qui étaient en train de disparaître de ma vie. Mais, à un certain moment, j’ai vu que l’outre-vie n’existe que dans le futur, qu’elle représente l’inconnu. C’est ça, l’outre-vie. En même temps, je me suis ren- due compte que le passé et le futur avaient tous deux la même densité. Je n’arrivais pas vraiment à distinguer l’un de l’autre.

L’outre-vie ne relève pas seulement de la rétrospective, mais de la prospective aussi. Créer des images sur le passé revient toujours à créer des images sur le futur.

MAKING-OF

Aucune distance. Tu es en devenir.

Dans les coulisses. Je conçois tout notre travail comme le making-of d’un film qui ne se réalisera jamais. C’est une pratique évolutive qui favorise l’expérimentation ouverte et exploratoire, et même l’échec, au détriment de ce que l’institution appelle «un produit livrable». Le résultat incarne le temps que nous avons passé ensemble, notre amitié et notre communauté.

Notre archive des possibles. Nous accumulons, collectionnons, sélectionnons et préservons tout ce qu’elle contient. Mais cette archive, par sa nature, ne se montre jamais achevée.

Le caractère inachevé de l’archive représente une forme de résistance au Capitalocène, à ses processus, complexes, d’organisation mondiale, économique et politique. Les documents issus du processus de création sont intéressants, car ils témoignent de tout ce qui est habituellement caché au regard. Burden of Dreams est plus captivant que Fitzcarraldo parce qu’il présente tout le travail invisible et les mécanismes physiques nécessaires au déplacement d’un navire à travers une jungle divisée par un conflit territorial entre groupes indigènes.

Comment réaliser un making-of qui ne serait pas en soi une œuvre achevée — une archive qui serait éternellement provisoire et en cours d’élaboration ? Voilà une bonne question.

MÉMOIRE

J’ai une très mauvaise mémoire. Ça peut être démoralisant. Peut-être qu’avoir une mémoire défaillante laisse plus de place à l’imagination. Ou peut-être qu’être mû par une impulsion de créer des images résulte d’une tentative, futile, de préserver cette expérience qu’est celle de repousser une limite. Je veux préserver la mémoire, la conserver. Mais il est, bien entendu, impossible de tout conserver. En même temps, la photographie peut nous tromper en se faisant passer pour la mémoire.

NOSTALGIE

L’envie d’avoir un lieu à soi, qui n’existe plus ou qui n’a jamais existé. Un principe de circularité, un sentiment de déplacement, un fantasme romantique. La nostalgie ne peut survivre qu’au sein d’une relation à distance. Une double expo- sition, ou la superposition de deux images: d’un ici et d’un ailleurs, du passé et du présent.

Comme le dit Svetlana Boym dans Nostalgia and Its Discontents, « dès que l’on tente de contraindre [la nostalgie] en une seule image, celle-ci brise le cadre, brûle la surface ».

ONZE

Le nombre d’aquarelles que j’ai achetées chez un antiquaire de Mumbai, en 2014. Le nombre de photos qu’on trouvait trois ans plus tard, dans l’exposition How Many Seas, dans la même ville, sur Carter Road. Je produis toujours des séries de onze, une habitude née d’une pratique de la séquence — il faut savoir quand s’arrêter. Il y a toujours onze joueurs par équipe sur un terrain jusqu’au moment où l’un d’entre eux se fait montrer un carton rouge.

Le nombre onze représente le double, le reflet, l’inouï. Il peut être lu à l’envers, reflété dans un miroir, ou même les deux à la fois. C’est un nombre impair, qui peut être renversé, un nombre palindrome. Il est composé de deux traits, rien de bien compliqué. Les concepts avec lesquels nous travaillons comme groupe sont assez simples, eux aussi. Nous visons l’essentiel des choses les plus simples.

OUTRE

Un état liminaire, un passage par-dessus, à travers, au-delà. Il ne s’agit pas d’une destination fixe.

J’ai parfois l’étrange impression qu’il existe un regard extérieur — quelqu’un ou quelque chose d’anonyme qui nous observe à notre insu. Un sujet lointain, un témoin de ce qui se produit ici. Les images nous regardent, nous surveillent et dictent nos actions. Je me vois parfois comme un double, une image récurrente dans un rêve. C’est qu’il faut se diviser en deux pour devenir un témoin, et ceci constitue une outre-vie, un état liminal. Les images semblent survivre dans cet entre-deux; elles l’expriment en provoquant sa rupture.

Outre n’est pas dans la liste des mots-clés.

PÊCHE

Doigts collants, fines membranes, douceur mielleuse. En Corée, la pêche est censée éloigner les fantômes.

La cuisine à Kamouraska est pêche. La lumière chaude qui y pénètre au coucher du soleil intensifie la couleur. Tant de discussions importantes ont eu lieu dans cette cuisine. C’est ici que nous cuisinons et mangeons, ici que nous sommes le plus ensemble. Mais je suis daltonien; il y a certaines couleurs dont je ne connais pas le nom. Je peux voir que deux couleurs sont différentes, mais je ne sais pas laquelle est laquelle. Parfois, je me demande s’il s’agit réellement de la couleur pêche ou seulement de mon interprétation personnelle.

PIERRES

Particules agglomérées, signifiants d’un effacement. Il en existe de nombreuses formes et textures. Je me plais à penser à la manière qu’ont les pierres de refléter ou d’absorber la lumière, aux parties qui y seraient manquantes ou intactes, au poids qu’on peut leur imaginer et à leur configuration interne. Il existe au moins une photo de nous tous, assis sur les rochers, le long du fleuve. Les oies ne sont pas loin, hors cadre.

Le temps des pierres est-il si différent de celui des images? Calvino a écrit que la géologie était une stratification du temps. Dans cette perspective, la pierre ressemble beaucoup à la photographie.

RÉCIT

Nous avons besoin de raconter des histoires, et besoin de les écouter.

Là d’où je viens, il y a une forte culture du récit. Qu’une histoire soit véridique ou non importe assez peu; ce qui importe, c’est de bien la raconter, comme s’il s’agissait d’une expérience personnelle dont personne ne pourra douter, pourvu qu’il s’agisse d’une bonne histoire.

TRADUCTION

Afterlife ne pourra jamais véritablement traduire Outre-vie. La traduction implique toujours une certaine violence, une certaine trahison. Les images aussi sont une sorte de traduction. Quelque chose se perd, ou peut-être s’échappe.

CROWS

I spent a lot of time watching and filming them from the roof terrace in Mumbai. Two-tone, grey and black, they were everywhere. Crows are particularly gregarious birds. They have their own language: soft, elaborate, raspy. People say they are a kind of pariah, maybe because they’re scavengers, living off the city’s waste—a bit like the ragpicker of Baudelaire and Benjamin. Sometimes I would catch sight of them searching the streets for refuse that might be gathered and rehabilitated.

“Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue, il collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le caphar- nau m des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent; il ramasse, comme un avare un trésor, ordures qui, rema chées par la divinité de l’Industrie, deviendront des objets d’utilité ou de jouissance.” This is what Baudelaire wrote in his text on the chiffonier.

Like us, crows are interested in the value of detritus. They have good memories. They can recognize a human face. They form communities. But they’re a bit scary, too. They’re considered a bad omen: they “bring” death, or death is around, or something. A group of crows is called a murder.

The crows are always observing us. Give them what they want.

DISTANCE

A measure of where we come from. One day we were sitting together looking at the river and we suddenly started saying where we were born: Tainan, Moncton, Lachine, Québec City, London, Slovenj Gradec, Daegu, Shawville. But now we are all here, in Montréal—in Québec. Our work is con- stantly connecting distant places, but one needs to maintain distance.

One afternoon we stopped along the shore at a sightseeing spot. Ten of us got out of two separate cars and began to wander the shoreline. We couldn’t go out to sea; the tide was low. We all moved around the space in a kind of nebulous choreography, photographing the sea and each other as we traced our own geographies. I remember the solitude. At the same time, I could feel everyone’s presence. We were like a shifting archipelago. The idea of being alone-together emerged from this, as a kind of metaphor for the way we work together as a group.

What does this distance look like? Is this a simple question?

“For many years, I have been moved by the blue at the far edge of what can be seen, that color of horizons, of remote mountain ranges, of anything far away,” writes Rebecca Solnit in A Field Guide to Getting Lost. “The color of that distance is the color of an emotion, the color of solitude and of desire, the color of there seen from here, the color of where you are not. And the color of where you can never go. For the blue is not in the place those miles away at the horizon, but in the atmospheric distance between you and the mountains.”

ECTOPLASM

The thing that comes out of the medium’s mouth in the photographs by the nineteenth-century spiritu- alists. In these images it seems more concrete than the person, who remains a kind of ghost. Ectoplasm is a kind of connecting principle, fluid like the sea or like the aurora borealis, flaming in the sky, marking its zenith in a spectacular fluorescent cloud. It’s a nascent form: a sort of dynamic potency that is just about to become something—like a horizon you could never have ex- pected. It’s created by a convergence.

It’s the thing that floats above the dinner table, when our ideas are flying around. It is something that happens in the dynamics of conversation. You make things exist by naming them. Ectoplasm is also, then, a kind of naming activity that manifests around our collective practices.

ELEVEN

The number of amateur watercolour paintings I purchased from a stall in Mumbai in 2014. The number of images installed on Carter Road in Mumbai three years later, in the 2017 show How Many Seas. I always make series of eleven prints. This grew out of a sequencing practice—you need to know when to stop. There are eleven players per side on the pitch, always, until one gets a red card.

Eleven is the double, the reflection, the uncanny. It can be read upside down or reflected by a mirror—or both. It’s also an odd number, a strobogrammatic number, and a dihedral prime. It’s just two lines, it’s not complicated. The concepts we’re working with as a group are quite simple. We try to get to the heart of very simple things.

FUTURE

I imagine the worst-case scenario. I avoid it. The fact that you can’t imagine something doesn’t mean that it can’t happen. No, I’m not interested in the future. Not even the present.

I used to talk about the past. I took pictures as a way of holding onto things that were quite literally disappearing from my life. But at some point, I realized that afterlife is something in the future. It’s what I don’t know. That’s what afterlife means. At the same time, I felt both the past and the future have the same density. I didn’t really distinguish between the two.

Afterlife is not always retrospective; it is also prospective. Making images about the past is the same as making images about the future.

GHOST

It’s not ghostly! (The ghost belongs to ideology.)

MAKING-OF

No distance. You’re in the making.

The behind-the-scenes. I imagine all our work as a “making-of” for a film that will never exist. It’s a process-based practice that privileges open-ended, exploratory experimentation and even failure over what the academy calls “deliverables.” The outcome becomes the presentation of the group’s time together, our friendship and community. This is our archive of possibilities. We contribute, collect, select, and preserve what belongs to it. But this archive is, by nature, never complete.

This marks it as a kind of resistance to the Capitalocene, with its complex processes of global economic and political organization. The documents of the making are interesting because they record all the things that are normally hidden from view. Burden of Dreams is better than Fitzcarraldo because it exposes all the invisible labour, along with the physical mecha- nisms used to pull a ship through a jungle divided by a border war between indigenous tribes.

How to make a “making-of” that’s not itself a finished work—an archive that is always provisional and in formation? This question is more difficult.

MEMORY

I have a really bad memory. It can be demoralizing. Maybe this leaves more room for imagination. Or maybe the drive to create images is an impossible attempt to preserve the experience of pushing through the limit. I want to protect memory, to save it. But of course, you cannot save everything. At the same time, photographs can trick us into thinking they are memories.

NOSTALGIA

A longing for a home that no longer exists or one that never existed. Principle of circularity, sentiment of displacement, romantic fixation on a fantasy. It can only survive in a long-distance relationship. A double exposure or a super- imposition of two images: of here and elsewhere, of past and present.

“The moment we try to force it into a single image,” writes Svetlana Boym in Nostalgia and Its Discontents, “it breaks the frame or burns the surface.”

OUTRE

A liminal state, passing over or through something, going beyond. It’s not a fixed destination.

A strange kind of perception that there is an eye—that there is someone or some anonymous external thing that is watching. A remote subject that is witnessing what is happening. The images are watching us, surveying and commanding our actions. It happens sometimes that I see myself as a double, like a recurring image in dreams. It has to do with how you divide yourself in order to be able to witness, and that is an afterlife—it’s a threshold. And the images seem to survive on that threshold; they express it at the same moment as they break it apart.

It is not in the list of keywords.

PEACH

Sticky fingers, thin membrane, sickly sweet. In Korea peaches are said to chase away ghosts.

Peach is the colour of the kitchen in Kamouraska. The warm light that comes through the window at sunset intensifies the colour. So many significant conversations have taken place in that kitchen: it’s where we cook and where we eat, it’s where we are most together. But I’m colour-blind. There are certain colours I don’t know the names of. I see that the two colours are different, but I don’t know which is which. Sometimes I wonder if it is peach, or if that’s my interpretation of it.

STONES

Aggregate particles, signifiers of erasures. There are different shapes and textures. I like to think about how they reflect or absorb light, which parts are missing or not missing, their imagined weight, and how they are inside. There is at least one photograph of us all sitting on the rocks along the Saint Lawrence and the geese were there not far out of the frame.

Is the time of stone really different from that of images? Calvino wrote about geology as a stratification of time. In that sense, stones are quite a lot like photographs.

STORYTELLING

We need not only to tell stories but also to listen to them.

Where I come from it’s a storytelling culture. It doesn’t even matter if the story is true or not, but you tell it as if it happened to you and nobody questions it. As long as it’s a good story.